サステナビリティマネジメント

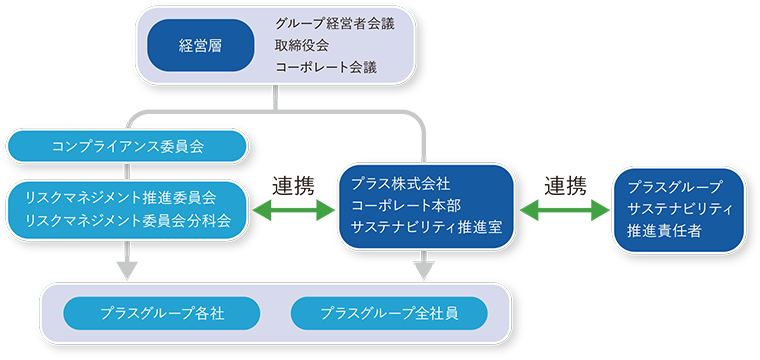

サステナビリティ推進体制

プラスグループのサステナビリティ活動は、グループ経営者会議、取締役会、コーポレート会議のもと、プラス株式会社専務取締役が担当となり、コーポレート本部サステナビリティ推進室とリスクマネジメント推進委員会が連携し、課題に取り組んでいます。

海外拠点においては、コンプライアンス委員会やサステナビリティ推進室より、現地社員に対し、Web会議システムを⽤いて、コンプライアンスやサステナビリティ、SDGsに関するセミナーを実施し、基本的な考え⽅や⽅向性、今後の取り組み課題について、情報交換や共有をすることで、グループへの浸透を図っています。

社内教育・社員研修を通じたサステナビリティ浸透

プラスグループでは、サステナビリティに関する教育・研修を通じて、グループ全体へのサステナビリティ浸透に努めています。グループで働く仲間の一人ひとりが、ステークホルダーの皆様からの私たちに対する期待や求められている役割を理解し、サステナビリティ活動の担い手となって推進していくために、毎年e-ラーニング形式による教育を実施しています。

こうした教育・研修による効果を把握するために、2023年より全社員を対象としたサステナビリティ理解度調査を実施。調査の結果、96%の社員がサステナビリティに対して関心を持っていることがわかりました。

| 期間 | 教育・研修実施回数 |

|---|---|

| 2022年1月~12月 | 5回 |

| 2023年1月~12月 | 4回 |

| 2024年1月~12月 | 7回 |

2024年度に行ったサステナビリティ教育・研修 (一部抜粋)

- サステナビリティ施策策定と新たな3か年計画に向けた勉強会の実施

- 海外グループ会社向けオンライン研修の実施

- 前橋工場社員を対象とした「キャンドルづくりワークショップ」の開催

- 「2030 SDGs カードゲーム」ワークショップの実施

「キャンドルづくりワークショップ」

「2030 SDGs カードゲーム」 ワークショップ

社員エンゲージメントの向上

プラス株式会社では、社員が持続的に心身ともに良好で、仕事を通じて、やりがいや充実感、満足感を感じている状態を作り出すことを目的に社員のウェルビーイングおよびワーク・エンゲージメント調査を行い、課題の抽出を行っています。調査結果は全社員へ共有。各組織での共通性がみられる課題に対しては当社全体での取り組みに繋げていくことにより、社員一人ひとりのウェルビーイングとワーク・エンゲージメントの向上を目指すとともに、組織力の向上を目指します。

- 調査頻度:年に1回(毎年11月)

- 調査対象:プラス株式会社に所属する正社員、契約社員(2024年1,536名)

- 調査手法:Webサイトによるアンケート方式

- 回答率:80.5%

マテリアリティ特定と管理プロセス

網羅性・客観性・独自性を担保するために、2022年に以下の3つのステップでマテリアリティを特定しました。

マテリアリティは、課題の重要性の変化や新規課題の出現などを踏まえ、3か年の中期経営計画に則って毎年検討・討議し、必要に応じて見直していきます。

STEP1社会課題の抽出

205項目の社会課題から検討をスタート

マテリアリティを議論するにあたり、まずは国際的なイニシアティブ、業界方針、ステークホルダーアンケートなどをもとに、サステナビリティに関わるイシュー(課題)を幅広く抽出。205項目に及ぶイシューをリストアップしました。

さらに、中期経営計画、社員満足度調査、社内外に発信したトップメッセージ等の自社の情報を205項目のイシューに加え、課題の抽出を行いました。

イシュー抽出にあたり参照した資料

- 参照したイニシアティブ:ISO26000、OECD多国籍企業ガイドライン、SDGsなど

- 参照した業界方針:一般社団法人 全日本文具協会、一般社団法人 日本オフィス家具協会

- ステークホルダーアンケート:顧客企業からのアンケート項目、社員エンゲージメント調査

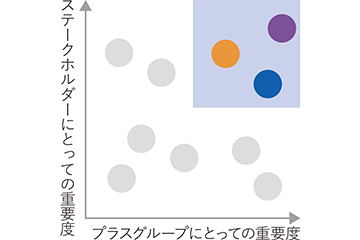

STEP2プラスグループとしての優先順位付け

プラスグループが貢献できる課題が何かを検討

4つの事業カンパニー、9つのグループ会社(2021年時点)を横断したワーキンググループを作り、複数回にわたるワークショップを開催。リストアップしたイシューの中からプラスグループの事業と特に関連性の高い項目をピックアップし、各イシューを“攻め”(=自社のビジネスチャンスに繋がるイシュー)と“守り”(=自社のリスクに繋がり得るイシュー)に整理。それらを「プラスグループにとっての重要度」と「ステークホルダーにとっての重要度」という2軸で定量的に評価し、重み付けしました。

さらに、各カンパニー・各社の事業戦略との関連度合いや将来的にありたい姿を踏まえて、「よりプラスグループらしく貢献できるイシューは何か」「将来の成長に繋がるイシューは何か」などを検討しました。重要イシューの評価は、外部有識者の意見を参考にしながら、客観的な視点も採り入れて行いました。

STEP3経営層の承認

マテリアリティを取締役会において承認

上記を通じて絞り込まれた重要イシュー(マテリアリティ)の候補を、会長、社長を含めた経営層がレビュー。

経営層の意思を踏まえた最終案として取りまとめ、取締役会で承認を受けました。